novembre 3rd, 2015

Un giorno sull’Altipiano.

Oggi siamo in Veneto. Il paese è Asiago, il paesaggio l’Altopiano dei Sette Comuni. Le coordinate geografiche sono 45°52’ Nord e 11°30’ Est.

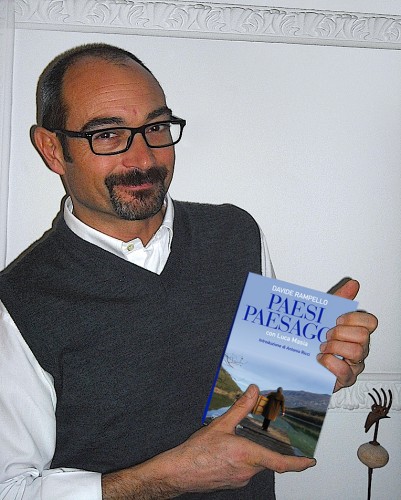

L’appuntamento è con Davide nel tardo pomeriggio, alle porte di Milano, di fronte agli studi di Cologno Monzese. Un non luogo caro a entrambi: paesaggio urbano desolato, eppure capace di racchiudere esperienze indelebili. Davide viene direttamente dalla Cina; mi aspetto di trovarlo stanco, invece è solo affamato. Ci attendono tutti su ad Asiago, ma dobbiamo sbrigarci, perché la cucina chiude alle dieci.

Asiago sarà solo un punto di passaggio, il campo base dove passare la notte prima di salire in malga, a conoscere Vimer – il protagonista della puntata – e assaggiare i suoi strepitosi formaggi di montagna. Arriviamo tardi, quando la cucina è già chiusa. Per fortuna, i formaggi di Vimer e di suo padre Toni non hanno bisogno di cuochi. Una fetta di Asiago mezzano, una punta di stravecchio e un tocco di pancetta, poi un frutto e andiamo a dormire felici.

L’aria di montagna fa bene allo spirito, mette appetito di vivere. Così, prima di spegnere la luce, rileggo qualche pagina del libro che ho portato con me. Ero ancora un bambino, quando con le dita sfioravo per la prima volta la copertina lucida di Un anno sull’Altipiano. Quel libro era sempre sul comodino di mio padre, anche lui sardo, come Emilio Lussu. Non sapevo niente della Prima guerra mondiale, non avevo idea di cosa fosse l’Altopiano di Asiago. Quelle pagine sono state per me come dei colpi di pennello. Hanno dipinto l’idea della montagna, l’animo profondo di esseri umani capaci di vivere nonostante tutto. Hanno steso, come una campitura ampia, la luce di un sentimento di gioia che ci appartiene e che riusciamo a provare anche nella disperazione. In montagna, quella luce mi sembra più intensa che altrove. Sarà per il bianco della neve che fa da sfondo, o per il freddo che entra nelle ossa e uccide i cattivi pensieri, oppure ancora per le curve esatte dei sentieri che riportano a casa. Un linguaggio universale, che lega gli esseri umani alla loro madre terra.

Al mattino, saliamo rapidamente in macchina fino alla malga. Ma che montagna è questa, dove i sentieri sono strade? L’Altopiano di Asiago è una specie di pianura sospesa a duemila metri di altezza, attraversata da una formidabile rete di sentieri costruiti sotto i colpi del nemico. Sono ciò che di buono ha lasciato in eredità la guerra. La storia che siamo venuti a raccontare sull’Altopiano di Asiago ha molto a che fare con le memorie di Emilio Lussu. Fare il formaggio in malga è una battaglia quotidiana, una lotta da combattere con calma e umiltà. Bisogna stare lì (finché ce n’è), con pazienza e intelligenza, e fare ciò che è giusto fare.

Oggi si parla dell’assurdità di leggi che potrebbero obbligare a usare il latte in polvere, come un tempo ordini senza senso mandavano a morire uomini strappati alle famiglie e alla terra. Lussu parlava del loro eroismo muto e paziente. Ritrovo quella stessa tenacia negli occhi di Vimer e di suo padre Toni, il più anziano malgaro dell’Altopiano. Mi mostra una forma di Asiago molto scura. La tiene tra le braccia come fosse una persona. Mi racconta di averla regalata tanti anni fa ai suoi figli, raccomandandosi di tagliarla solo quando lui non ci sarebbe stato più. Poi ride e la rimette a posto sulla scalera, ancora intatta e solida.

Per una questione di rispetto, raggiungiamo a piedi il punto dove abbiamo deciso di mettere la sedia di Davide. Siamo sul confine tra il Veneto e il Trentino, su una rocca che da un lato si affaccia alla piana di Porta Manazzo, dall’altro sprofonda nella Valle di Sella, con il Brenta che scorre in fondo alla gola, nascosto dalla vegetazione. Davide soffre di vertigini. Gli suggerisco di guardare solo da un lato. Mentre lui interpreta il testo e Massimo filma il paesaggio, con le Pezzate rosse, le Bruno alpine e le Burline al pascolo che si disputano la poca acqua delle pozze, io scendo lungo il dirupo e noto l’apertura di una caverna. Entro, spinto dalla curiosità. È buia e procede in orizzontale nella montagna. Cammino piano, verso la luce che proviene dal fondo e mi attrae. Dopo una cinquantina di metri sbuco dall’altra parte, di nuovo verso i pascoli ondulati della malga. Era una galleria, scavata chissà in quali condizioni, per combattere chissà quale frammento di battaglia della grande guerra. Lasciamo i brividi della prima linea e torniamo in malga, perché nel frattempo Toni e Vimer sono pronti con la cagliata.

La casera è una stanza con un grande camino su un lato, una finestra e un tavolo da lavoro accanto. Poi un’altra finestra, opposta alla prima, e un paio di porte per entrare e uscire. Tutto doppio, per far girare meglio l’aria e le persone. In montagna niente è casuale, soprattutto nella bottega di un artigiano. Il fuoco arde nel camino. Toni entra e impugna un lungo mestolo. Glielo porge il figlio che si posiziona accanto a lui.

Non dicono niente, però si vede benissimo che stanno parlando. Sono qui, ma al tempo stesso altrove, in un mondo tutto loro fatto di gesti e di lavoro per la trasformazione del latte. Toni taglia la massa bianca e la gira con il mestolo fino a ridurla a un insieme di piccoli chicchi. Il paiolo viene allontanato dal fuoco e poi riavvicinato, allontanato e riavvicinato. Padre e figlio si muovono con leggerezza, gli strumenti come estensioni degli arti. Mi perdo nei dettagli della loro relazione tra silenzi e sguardi, piccole attenzioni reciproche.

Fare il formaggio in malga non è come lavorare in un caseificio. Qui non ci sono strumenti di precisione, si fa tutto a mano e a occhio, seguendo l’esperienza e l’istinto. Ogni gesto si ripete sempre uguale e ogni volta diverso, perché il latte crudo è un alimento vivo e le giornate non sono mai le stesse. Ogni pascolo ha le sue erbe e in ogni forma di Asiago di montagna si ritrovano i profumi e le emozioni di questi luoghi. È un mondo che rischiamo di perdere, una delle tante facce dell’Italia della qualità. Un paese spesso nascosto, da conoscere e difendere.

Oggi è giornata di festa in malga. Gli escursionisti le visitano spostandosi da una all’altra: una specie di transumanza interna. Accanto a noi, in cucina, si sfornano piatti di polenta e si tagliano forme di Asiago mezzano e stravecchio. La gente è incuriosita dalla nostra presenza, ma nessuno entra nella stanza dove si lavora il latte. Tutti sbirciano da fuori il piccolo mondo di Toni e Vimer. La confusione distrae, anche quando non disturba. Per farci sapere che non li abbiamo disturbati, ci chiedono di restare lì a mangiare. Mettiamo un tavolo e qualche sedia accanto al paiolo di rame, con il fuoco che ancora arde e le ultime forme di Asiago di montagna che riposano nelle fascere. Prima che arrivi la polenta mi alzo ed esco. Cerco di farlo in maniera discreta, senza dare nell’occhio. Questa giornata sull’Altopiano sta per concludersi e voglio camminare ancora un po’ sui suoi sentieri: accarezzare con i passi la terra della memoria. Nel frattempo è scesa la nebbia e si è alzato il vento. Cammino tra il dirupo e la piana. Fa fresco, forse l’inizio dell’autunno. Così, senza smettere di camminare, infilo una mano nella tasca della giacca e con le dita sfioro la copertina lucida del libro.

Venite sull’Altopiano di Asiago; ma non come turisti – mi raccomando – come ospiti.